歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!

24小時熱線電話:4008058599

24小時熱線電話:4008058599

歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!

24小時熱線電話:4008058599

24小時熱線電話:4008058599

光致熱協同催化技術:一種新型高效能源轉化策略

光致熱協同催化技術:一種新型高效能源轉化策略 更新時間:2025-09-26

更新時間:2025-09-26 點擊次數:82

點擊次數:82

在全球能源危機與環境問題日益嚴峻的背景下,開發高效、清潔的能源轉化技術已成為科研領域的核心方向之一。傳統催化技術雖在能源轉化過程中廣泛應用,但往往面臨著能量利用效率低、反應條件苛刻(如高溫、高壓)、催化劑易失活等瓶頸,難以滿足當前對可持續能源發展的需求。在此背景下,光致熱協同催化技術作為一種融合了光催化與熱催化優勢的新型策略應運而生,通過巧妙調控光與熱的協同作用,顯著提升了能源轉化的效率與選擇性,為解決能源轉化領域的關鍵難題提供了全新思路。

一、技術原理:光與熱的 “協同效應" 突破傳統瓶頸

光致熱協同催化技術的核心在于打破了光催化與熱催化的獨立邊界,利用 “光致熱" 與 “熱助光" 的雙向協同機制,實現了能量利用效率的大化。其具體作用機制可從以下兩個維度解析:

一方面,光致熱效應為催化反應提供充足能量。該技術通常采用具有優異光吸收性能的催化劑(如碳基材料、貴金屬納米顆粒、半導體復合材料等),這類催化劑能高效吸收太陽光中的可見光與近紅外光,并將光能快速轉化為熱能,使催化反應體系的局部溫度迅速升高。與傳統熱催化需要外部加熱(如電加熱、燃料燃燒)不同,光致熱效應可直接在催化劑表面構建 “局部高溫微環境",不僅降低了對外部能源的依賴,還能精準調控反應區域的溫度,避免整體體系升溫造成的能量損耗。

另一方面,熱助光效應優化了光催化的電荷分離效率。在光催化過程中,半導體材料吸收光能后會產生電子 - 空穴對,但這些載流子極易復合,導致光催化效率低下。而光致熱效應產生的熱量可有效抑制電子 - 空穴對的復合:熱量能提升載流子的遷移速率,促使電子與空穴快速轉移至催化劑表面參與反應;同時,適當的溫度還能降低反應的活化能,使原本需要較高光能才能啟動的反應在更低的能量輸入下順利進行。這種 “光生熱、熱促光" 的協同機制,既解決了光催化效率低的問題,又彌補了熱催化能耗高的缺陷,實現了 1+1>2 的催化效果。

二、核心優勢:高效、節能、廣譜適配

相較于傳統催化技術,光致熱協同催化技術在能源轉化領域展現出三大核心優勢:

(一)能量轉化效率顯著提升

傳統光催化技術的太陽能利用率通常不足 10%,而熱催化則需消耗大量化石能源維持反應溫度。光致熱協同催化通過對光能與熱能的協同利用,將太陽能的綜合利用率提升至 30% 以上。例如,在 CO?還原制燃料的反應中,傳統光催化的 CO 生成速率約為 10 μmol?g?1?h?1,而采用光致熱協同催化體系后,生成速率可提升至 100-500 μmol?g?1?h?1,同時產物選擇性(如甲烷、乙烯等高價值燃料)也從 60% 提高到 90% 以上。這一提升源于協同機制對反應動力學的優化:光致熱提供的局部高溫加速了反應物分子的吸附與活化,而熱助光效應則減少了載流子復合導致的能量浪費,雙重作用下實現了效率的跨越式提升。

(二)反應條件溫和,降低能耗與成本

傳統熱催化反應往往需要在 300-800℃的高溫和數兆帕的高壓下進行,不僅能耗高,還對反應設備的耐高溫、高壓性能提出嚴苛要求。光致熱協同催化利用催化劑表面的局部高溫微環境,無需對整個反應體系進行加熱,反應溫度可降低至 100-300℃,且通常在常壓下即可進行。以甲烷重整制氫反應為例,傳統熱催化需要 700℃以上的高溫,而光致熱協同催化在 250℃的條件下即可實現甲烷的高效轉化,能耗降低約 60%,同時避免了高溫下催化劑的燒結失活,延長了催化劑的使用壽命,顯著降低了工業化應用的成本。

(三)廣譜適配性,覆蓋多類能源轉化場景

光致熱協同催化技術的適配性強,可廣泛應用于 CO?資源化利用、水分解制氫、生物質轉化、污染物降解等多個能源與環境領域。其關鍵在于催化劑的可設計性:通過調控催化劑的組成(如摻雜貴金屬、構建異質結)、形貌(如納米片、核殼結構)和表面性質(如負載活性位點),可實現對不同反應的精準適配。例如,針對水分解制氫反應,可設計具有高效光吸收性能的鈦基復合催化劑,通過光致熱效應提升水的活化效率;針對生物質(如纖維素)轉化制高附加值化學品,可采用碳基光熱催化劑,利用其局部高溫促進生物質的斷裂與重組。這種廣譜適配性使得該技術能夠靈活應對不同能源轉化需求,為構建多元化的能源轉化體系提供了可能。

三、應用場景:從實驗室走向產業化的關鍵探索

目前,光致熱協同催化技術已在多個能源轉化場景中開展了深入的應用研究,部分技術已進入中試階段,展現出廣闊的產業化前景:

(一)太陽能驅動 CO?還原:助力 “雙碳" 目標實現

將 CO?轉化為甲烷、甲醇、乙烯等燃料或化學品,是實現 “碳達峰、碳中和" 目標的重要途徑。光致熱協同催化技術在該領域的應用已取得突破性進展:研究人員開發出 Au 納米顆粒修飾的 TiO?光熱催化劑,在模擬太陽光照射下,通過光致熱效應將催化劑表面溫度升至 280℃,同時利用熱助光效應促進電子 - 空穴對分離,使 CO?還原為甲烷的選擇性達到 92%,且太陽能到化學能的轉化效率(STC)達到 8.5%,遠超傳統光催化體系(通常 < 2%)。目前,該技術已在實驗室實現連續 72 小時的穩定運行,為大規模捕獲并轉化工業排放的 CO?提供了可行方案。

(二)光熱協同水分解制氫:推動氫能產業化

氫能作為清潔、高效的二次能源,其制備技術的突破是氫能產業化的關鍵。傳統電解水制氫能耗高,而光催化水分解效率低。光致熱協同催化技術通過 “光生熱驅動水蒸發 + 熱助光促進電荷分離" 的雙重作用,顯著提升了水分解制氫效率。例如,基于黑磷 / 石墨烯復合材料的光熱催化體系,在太陽光照射下可將水的蒸發速率提升至 1.8 kg?m?2?h?1,同時氫氣生成速率達到 860 μmol?g?1?h?1,且無需外部電能輸入,實現了太陽能到氫能的直接轉化。目前,該類技術已在小型制氫設備中進行測試,未來有望應用于分布式氫能供應系統。

(三)生物質光熱催化轉化:實現廢棄物資源化

農業廢棄物(如秸稈、稻殼)和林業廢棄物(如木屑)等生物質資源的高效轉化,是解決能源短缺與環境污染的雙贏策略。傳統生物質轉化需通過高溫焚燒或酶解發酵,存在能耗高、周期長的問題。光致熱協同催化技術可在溫和條件下實現生物質的快速轉化:利用碳納米管作為光熱催化劑,在太陽光照射下 30 分鐘內即可將秸稈轉化為糠醛(一種重要的化工原料),轉化率達到 75%,遠高于傳統酶解工藝(轉化率約 40%,周期需 24 小時)。此外,該技術還可將生物質轉化為生物炭和生物氣,生物炭可用于土壤改良或碳封存,生物氣則可作為燃料使用,實現了生物質資源的全價值鏈利用。

四、挑戰與展望:邁向規模化應用的關鍵方向

盡管光致熱協同催化技術已取得顯著進展,但要實現規模化產業化應用,仍需突破以下三大挑戰:

(一)催化劑性能與穩定性的優化

當前光熱催化劑面臨兩大問題:一是部分高效催化劑(如貴金屬納米顆粒)成本過高,難以大規模應用;二是長期光照下催化劑易發生氧化、燒結或團聚,導致性能衰減。未來需通過材料設計降低成本,例如開發非金屬基(如碳基、硫化物)光熱催化劑,或采用單原子催化技術減少貴金屬用量;同時,通過構建核殼結構、表面包覆保護層等方式提升催化劑的穩定性,延長其使用壽命。

(二)反應體系的放大與集成

實驗室研究多基于小型批次反應裝置,而產業化需要連續化、大型化的反應系統。光致熱協同催化的核心在于對局部溫度和光場分布的精準調控,放大過程中易出現光照不均、溫度梯度差異等問題,導致催化效率下降。未來需開發適用于規模化生產的光熱反應器,例如采用陣列式光收集系統提升光能利用率,結合微通道反應器優化反應傳質效率,同時通過數值模擬技術預測放大過程中的關鍵參數,實現反應體系的高效集成。

(三)多學科協同與產業化生態構建

光致熱協同催化技術涉及材料科學、化學工程、光學工程等多個學科領域,需要跨學科的協同創新。此外,該技術的產業化還需構建 “材料研發 - 設備制造 - 應用場景" 的完整生態鏈,加強科研機構與企業的合作,推動技術從實驗室走向市場。例如,與新能源企業合作開發光熱催化制氫設備,與化工企業聯合開展 CO?轉化示范項目,通過產學研融合加速技術落地。

五、總結

展望未來,隨著催化劑設計、反應系統優化和產業化模式的不斷突破,光致熱協同催化技術有望成為能源轉化領域的核心技術之一。它不僅能為 CO?資源化利用、氫能制備、生物質轉化等提供高效解決方案,還將推動能源生產方式從 “化石能源主導" 向 “可再生能源驅動" 的轉變,為實現全球能源可持續發展與 “雙碳" 目標提供關鍵技術支撐。

產品展示

將太陽能轉化為熱能,并將其轉化為化學能的催化反應,光熱催化反應。根據能量轉換路徑以及熱能和電子激發起到催化反應作用程度的不同,將光熱催化分類為光輔助熱催化,熱輔助光催化以及光熱協同催化。

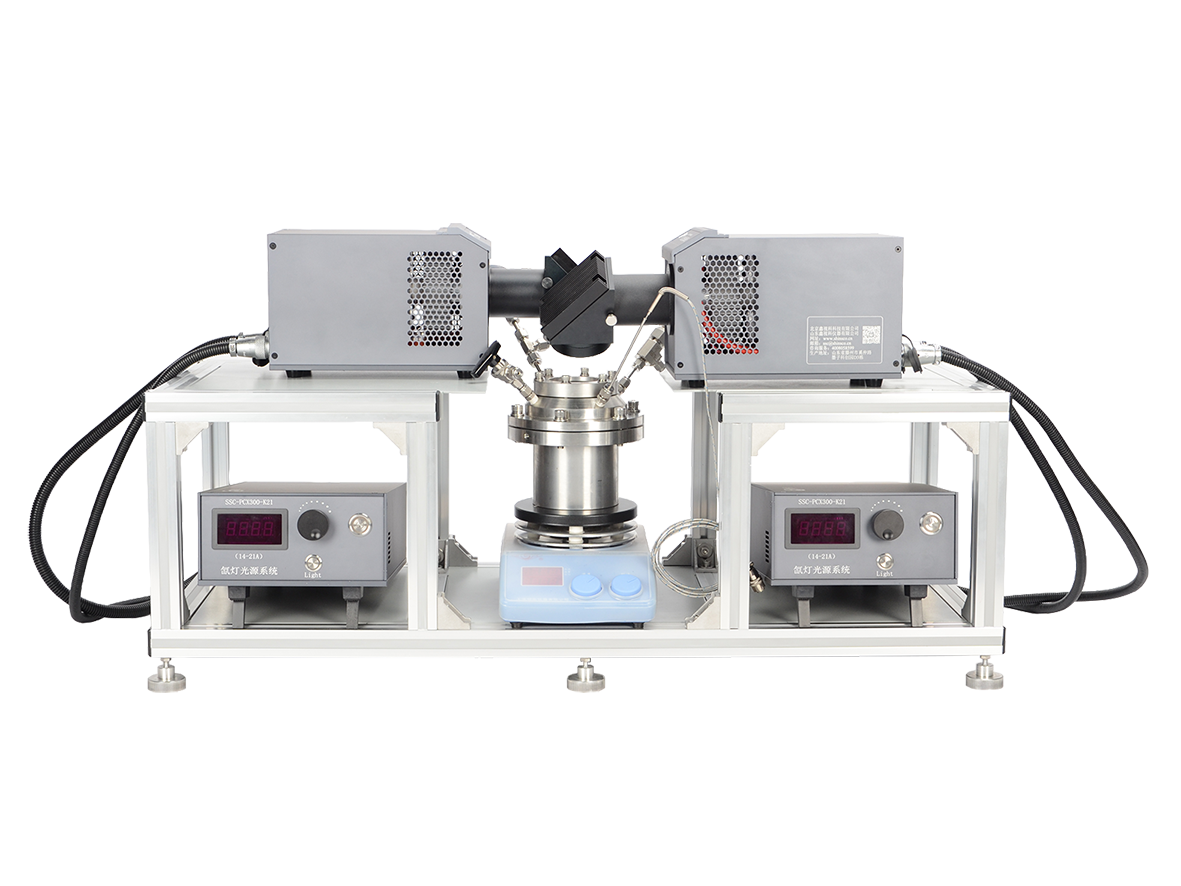

SSC-PTCR光致熱催化反應系統,實現了雙光源照射,提高了光致熱的能量輸出,加快光催化實驗的進度,可以實時監測催化劑溫度;配套的質量流量PLC控制系統,實現各種反應氣體的任意匹配,更有利于實驗的調整,配方的研發。

SSC-PTCR光致熱催化反應系統,配合控溫和磁力攪拌器,直接升級為釜式光熱催化系統,可以實現一機多用,多種體系下評價催化劑的活性。

產品優勢:

1)、自主研發控溫系統,杜絕溫度過沖;

2)、配置藍寶石晶體窗口,具有高強度、高硬度,耐高溫、耐磨擦、耐腐蝕,透光性能好、電絕緣性能優良;

3)、內部磁力攪拌;

4)、內含粉末催化劑放置平臺,氣體與催化劑充分接觸;

5)、釜體內部即可實現氣固反應,也可以實現氣液反應;

6)、實現在高壓(<5MPa)高溫(<250℃)下的材料催化;

7)、法蘭雙線密封技術,解決密封泄漏問題;

8)、配置高質量針型閥、三通球閥、壓力表,實現了靈活控制釜體壓力;

9)、配置安全卸荷閥,給實驗安全環境又添了一道安全;

10)、釜內配置有報警,當出現超溫、超壓情況時,自動切斷加熱電源,讓操作更安全;

11)、反應釜還采用雙線槽柔性密封,良好的密封結構解決了攪拌存在的泄露問題,使整個介質和攪拌部件處于密封的狀態中進行工作,因此更適合用于各種易燃易爆、貴重介質及其它滲透力強的化學介質進行攪拌反應。